Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.

Mitglied in der Partei Deutschland im Gleichgewicht werden

Weil unsere Zukunft alle angeht Mitglied werden

Warum bei uns mitmachen?

* Gestalte Politik mit: Wir setzen auf frische Ideen und Lösungen,

die wirklich etwas bewirken.

* Vielfältige Möglichkeiten: Ob im Kreisverband, Landesverband oder auf Bundesebene – bei uns kannst Du Dich dort einbringen, wo es Dir am meisten liegt.

* Teamwork mit Gleichgesinnten: Gemeinsam mit anderen motivierten Menschen arbeitest Du an einer besseren Zukunft für Deutschland.

* Freiraum für Engagement: Bei uns zählt Deine Stimme

– wir fördern Eigeninitiative und Kreativität.

Jetzt Mitglied werden

Unser Blog

Politik-Blog Lesen Sie unsere Veröffentlichungen Aktuelle Themen, Ankündigungen und Meinungen

Hier findest Du unsere aktuellen Veröffentlichungen zu politischen Themen, Meinungen und Ankündigungen der Partei Deutschland im Gleichgewicht. Diese Themen bewegen uns, vielleicht auch Dich?

Sep., Di., 2025

Offener Brief – zum Lärmschutz der B174 und Südring Chemnitz

An Herrn Ministerpräsident Michael Kretschmer

Chemnitz, 23. September 2025 – Die Partei Deutschland im Gleichgewicht wendet sich mit einem offenen Brief an Ministerpräsident Michael Kretschmer und die Staatsregierung. Hintergrund ist die ausufernde Lärmbelastung und die fehlende Berücksichtigung jahrzehntelanger Bürgerproteste und Initiativen entlang der B 174 und des Südrings Chemnitz.

Die Petition, die Herrn Kretschmer persönlich durch Herrn Mädler, Vorsitzender des Vereins BiKA Lärmschutz B 174 e.V. übergeben wurde, fordert ein Nachtfahrverbot für LKW über 7,5 Tonnen auf der B 174 und dem Südring von 22 bis 6 Uhr sowie ein erweitertes Wochenendfahrverbot nach wissenschaftlicher Empfehlung und EU-Vorgaben. „Unsere Bürger bohren seit 13 Jahren – ohne Erfolg, aber mit wachsender Enttäuschung. Politik muss jetzt Zeichen setzen“, so Mike Kretzschmar Bundesvorsitzender der Partei Deutschland im Gleichgewicht.

Die Politikverdrossenheit in Sachsen ist die Achillesferse unserer Demokratie. Gerade rechte Parteien profitieren von ungelösten Problemen vor Ort. Die Initiatoren mahnen das Einleiten eines Planfeststellungsverfahrens als pragmatisches Signal an, um Verwaltungshürden abzubauen und die Sorgen der Menschen endlich zu adressieren.

„Der sächsische Landeshaushalt mag angespannt sein, aber echte Bürgernähe zeigt sich darin, auch mit bescheidenen Mitteln das Richtige zu tun – ein Verfahren kann für rund 15.000 Euro gestartet werden, effektive Lärmschutzmaßnahmen stehen im Verhältnis zu den gesellschaftlichen Folgekosten“, heißt es in der Stellungnahme.

Der offene Brief wird zur Veröffentlichung freigegeben. Rückfragen richten Sie bitte an die Partei Deutschland im Gleichgewicht.

Offener Brief

An Herrn Ministerpräsident Michael Kretschmer

Staatskanzlei Sachsen

Archivstraße 1

01097 Dresden

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmer,

im Namen der Partei Deutschland im Gleichgewicht wenden wir uns öffentlich an Sie und die Staatsregierung. Anlass ist die fortwährende Belastung durch den internationalen Schwerlastverkehr auf der B 174 von Reitzenhain bis Chemnitz und dem Südring, die unsere Städte und Gemeinden immer tiefer spaltet und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger aufs Spiel setzt. Die Ihnen am Rande Ihrer Chemnitz-Visite überreichte Petition fasst über 13 Jahre Engagement im stillen Protest, in Dialogforen und in konstruktiver Bürgerbeteiligung zusammen.

Über Jahre hinweg wurden die Sorgen und Nöte der Menschen, die sich für Lärmschutz und menschenwürdige Wohnverhältnisse einsetzen, nicht ausreichend gehört. Damit entsteht Raum, den rechte Parteien mit populistischen Parolen füllen – Politikverdrossenheit ist ein Nährboden für extremistische Tendenzen und die AfD nutzt dieses Unbehagen in Sachsen gezielt zu ihrem Vorteil.

Das Ziel dieser Petition ist der Schutz aller Anwohner durch ein Nachtfahrverbot für LKW über 7,5 Tonnen von 22.00 bis 6.00 Uhr (§45 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 sowie Abs. 1b Nr. 5 StVO, basierend auf WD 7-3000-025/21) für die gesamte B 174 und den Südring/Chemnitz und ein erweitertes LKW-Fahrverbot an den Wochenenden. Die Prognosen im Landesverkehrsplan Sachsen 2030 und der fortgesetzte Ausbau schaffen zusätzliche Probleme, die unreguliert die Lebensqualität nachhaltig einschränken.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, es braucht mehr als ein „Bohren dicker Bretter“. Die Menschen bohren seit über 13 Jahren, stoßen aber auf eine Verwaltung, die auf Zeit spielt und auf einen Haushalt, der den Lärmschutz immer wieder vertagt. Dabei zeigen aktuelle Kostenabschätzungen, dass bereits mit einmaligen Verwaltungsgebühren im Bereich von 5.000 bis 15.000 EUR und Baukosten von ca. 137.900 EUR für eine repräsentative Lärmschutzwand sowie Gutachterkosten im vierstelligen Bereich ein erster, pragmatischer Schritt gelingen kann – ein Zeichen des politischen Willens, das die Dringlichkeit im Alltag der Menschen spürbar macht.

Den Kampf gegen rechts gewinnt man nicht mit Sonntagsreden, sondern indem man den Menschen zeigt: Ihre Nöte werden ernst genommen, Lösungen werden angestoßen, selbst wenn die Umsetzung Zeit braucht und der Haushalt angespannt ist. Das Planfeststellungsverfahren ist dafür ein sichtbares Instrument der Bürgernähe und des Respekts gegenüber ehrenamtlichem Engagement.

Herr Ministerpräsident, wir fordern Sie nach dem Vorbild der im Landesverkehrsplan Sachsen 2030 verankerten Bürgerbeteiligung und dem Koalitionsvertrag auf, das Verfahren einzuleiten. Unterstützen Sie die Petition und setzen Sie ein Signal gegen Politikverdrossenheit und für eine starke Demokratie.

Mit freundlichen Grüßen

Mike Kretzschmar (Bundesvorsitzender der Partei – Deutschland im Gleichgewicht)

#LärmschutzJetztB174 #SüdringOhneLärm #StopptLKWLärm #B174LeiserMachen #InitiativeGegenLärm #ChemnitzbrauchtRuhe #BürgerFürLärmschutz #B174Entlasten #13JahreBohrloch #GegenPolitikverdrossenheit #LärmschutzFürAlle #Mitbürgerbeteiligung #HandelnGegenRechts #KretschmerMussHandeln #LKWVerbotJetzt #NachtfahrverbotB174 #DialogStattLärm #RadioChemnitz #FreiePresse #Kulturhauptstadt2025

Offener Brief – zum Lärmschutz der B174 und Südring Chemnitz

An Herrn Ministerpräsident Michael Kretschmer

Chemnitz, 23. September 2025 – Die Partei Deutschland im Gleichgewicht wendet sich mit einem offenen Brief an Ministerpräsident Michael Kretschmer und die Staatsregierung. Hintergrund ist die ausufernde Lärmbelastung und die fehlende Berücksichtigung jahrzehntelanger Bürgerproteste und Initiativen entlang der B 174 und des Südrings Chemnitz.

Die Petition, die Herrn Kretschmer persönlich durch Herrn Mädler, Vorsitzender des Vereins BiKA Lärmschutz B 174 e.V. übergeben wurde, fordert ein Nachtfahrverbot für LKW über 7,5 Tonnen auf der B 174 und dem Südring von 22 bis 6 Uhr sowie ein erweitertes Wochenendfahrverbot nach wissenschaftlicher Empfehlung und EU-Vorgaben. „Unsere Bürger bohren seit 13 Jahren – ohne Erfolg, aber mit wachsender Enttäuschung. Politik muss jetzt Zeichen setzen“, so Mike Kretzschmar Bundesvorsitzender der Partei Deutschland im Gleichgewicht.

Die Politikverdrossenheit in Sachsen ist die Achillesferse unserer Demokratie. Gerade rechte Parteien profitieren von ungelösten Problemen vor Ort. Die Initiatoren mahnen das Einleiten eines Planfeststellungsverfahrens als pragmatisches Signal an, um Verwaltungshürden abzubauen und die Sorgen der Menschen endlich zu adressieren.

„Der sächsische Landeshaushalt mag angespannt sein, aber echte Bürgernähe zeigt sich darin, auch mit bescheidenen Mitteln das Richtige zu tun – ein Verfahren kann für rund 15.000 Euro gestartet werden, effektive Lärmschutzmaßnahmen stehen im Verhältnis zu den gesellschaftlichen Folgekosten“, heißt es in der Stellungnahme.

Der offene Brief wird zur Veröffentlichung freigegeben. Rückfragen richten Sie bitte an die Partei Deutschland im Gleichgewicht.

Offener Brief

An Herrn Ministerpräsident Michael Kretschmer

Staatskanzlei Sachsen

Archivstraße 1

01097 Dresden

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmer,

im Namen der Partei Deutschland im Gleichgewicht wenden wir uns öffentlich an Sie und die Staatsregierung. Anlass ist die fortwährende Belastung durch den internationalen Schwerlastverkehr auf der B 174 von Reitzenhain bis Chemnitz und dem Südring, die unsere Städte und Gemeinden immer tiefer spaltet und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger aufs Spiel setzt. Die Ihnen am Rande Ihrer Chemnitz-Visite überreichte Petition fasst über 13 Jahre Engagement im stillen Protest, in Dialogforen und in konstruktiver Bürgerbeteiligung zusammen.

Über Jahre hinweg wurden die Sorgen und Nöte der Menschen, die sich für Lärmschutz und menschenwürdige Wohnverhältnisse einsetzen, nicht ausreichend gehört. Damit entsteht Raum, den rechte Parteien mit populistischen Parolen füllen – Politikverdrossenheit ist ein Nährboden für extremistische Tendenzen und die AfD nutzt dieses Unbehagen in Sachsen gezielt zu ihrem Vorteil.

Das Ziel dieser Petition ist der Schutz aller Anwohner durch ein Nachtfahrverbot für LKW über 7,5 Tonnen von 22.00 bis 6.00 Uhr (§45 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 sowie Abs. 1b Nr. 5 StVO, basierend auf WD 7-3000-025/21) für die gesamte B 174 und den Südring/Chemnitz und ein erweitertes LKW-Fahrverbot an den Wochenenden. Die Prognosen im Landesverkehrsplan Sachsen 2030 und der fortgesetzte Ausbau schaffen zusätzliche Probleme, die unreguliert die Lebensqualität nachhaltig einschränken.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, es braucht mehr als ein „Bohren dicker Bretter“. Die Menschen bohren seit über 13 Jahren, stoßen aber auf eine Verwaltung, die auf Zeit spielt und auf einen Haushalt, der den Lärmschutz immer wieder vertagt. Dabei zeigen aktuelle Kostenabschätzungen, dass bereits mit einmaligen Verwaltungsgebühren im Bereich von 5.000 bis 15.000 EUR und Baukosten von ca. 137.900 EUR für eine repräsentative Lärmschutzwand sowie Gutachterkosten im vierstelligen Bereich ein erster, pragmatischer Schritt gelingen kann – ein Zeichen des politischen Willens, das die Dringlichkeit im Alltag der Menschen spürbar macht.

Den Kampf gegen rechts gewinnt man nicht mit Sonntagsreden, sondern indem man den Menschen zeigt: Ihre Nöte werden ernst genommen, Lösungen werden angestoßen, selbst wenn die Umsetzung Zeit braucht und der Haushalt angespannt ist. Das Planfeststellungsverfahren ist dafür ein sichtbares Instrument der Bürgernähe und des Respekts gegenüber ehrenamtlichem Engagement.

Herr Ministerpräsident, wir fordern Sie nach dem Vorbild der im Landesverkehrsplan Sachsen 2030 verankerten Bürgerbeteiligung und dem Koalitionsvertrag auf, das Verfahren einzuleiten. Unterstützen Sie die Petition und setzen Sie ein Signal gegen Politikverdrossenheit und für eine starke Demokratie.

Mit freundlichen Grüßen

Mike Kretzschmar (Bundesvorsitzender der Partei – Deutschland im Gleichgewicht)

#LärmschutzJetztB174 #SüdringOhneLärm #StopptLKWLärm #B174LeiserMachen #InitiativeGegenLärm #ChemnitzbrauchtRuhe #BürgerFürLärmschutz #B174Entlasten #13JahreBohrloch #GegenPolitikverdrossenheit #LärmschutzFürAlle #Mitbürgerbeteiligung #HandelnGegenRechts #KretschmerMussHandeln #LKWVerbotJetzt #NachtfahrverbotB174 #DialogStattLärm #RadioChemnitz #FreiePresse #Kulturhauptstadt2025

Sep., Mo., 2025

AfD – Haushalt: Populistischer Irrweg, der Deutschland und seine Zukunft zerstört!

Glänzende Versprechen aber ein brandgefährlicher Irrweg der AfD

Der Haushaltsvorschlag der AfD für das Jahr 2026 mag auf den ersten Blick verlockend erscheinen: Steuerentlastungen, weniger Staatsschulden und vermeintlich mehr Geld für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen. Doch hinter diesem glänzenden Versprechen versteckt sich eine gefährliche Illusion – ein trügerischer Schein, der bei genauerer Betrachtung auf wackeligen Füßen steht und mit Populismus das Vertrauen in eine verantwortungsvolle Politik missbraucht. Wer die Politik eines Landes nur nach einfachen, kurzfristig klingenden Versprechen beurteilt, übersieht die komplexen Zusammenhänge, die Stabilität, Sicherheit und Wohlstand langfristig sichern.

Der AfD-Vorschlag ist keine echte Alternative, sondern eine Einladung zu Instabilität und Isolation. Er basiert auf Einsparungen, die in der Realität nicht umzusetzen sind, weil sie gegen geltendes EU-Recht, internationale Verträge und wichtige Bündnisverpflichtungen verstoßen. Ein besonderes Beispiel sind die Abschaffung des CO₂-Preises und des Emissionshandels, die wirksam dazu beitragen, das Klima zu schützen und unsere Wirtschaft zukunftsfähig zu machen. Diese Maßnahmen sind in Europa verbindlich und Teil eines gemeinsamen Emissionsminderungspfades. Würde Deutschland dagegen verstoßen, drohen hohe Strafzahlungen, ein Verlust an Glaubwürdigkeit und eine Abwanderung von Investoren und Unternehmen, die sich in Ländern mit stabiler und planbarer Politik sicherer fühlen.

Auch der Versuch, die EU-Beiträge um 18 Milliarden Euro eigenmächtig zu kürzen, ist nicht nur rechtlich unmöglich, er setzt Deutschland auch politisch aufs Spiel. Deutschland gehört zu den wichtigsten Mitgliedern der Europäischen Union und profitiert selbst von Milliarden in Fördermitteln für Landwirtschaft, Forschung und Strukturförderung. Eine solche Kürzung würde den Zugang zu diesen wichtigen Mitteln gefährden – mit verheerenden Folgen für viele Regionen und Branchen. Auch eine Isolation innerhalb Europas wäre die Folge, was Deutschlands Fähigkeit, seine Interessen zu vertreten, erheblich schwächen würde.

Der Haushaltsplan sieht zudem vor, die Unterstützung für die Ukraine und die Entwicklungshilfe zu streichen – kurzfristig ein Haushaltsposten weniger, langfristig jedoch eine Einladung zur Isolation. Unsere Unterstützung für die Ukraine ist Ausdruck von Solidarität im Kampf für Freiheit und Frieden. Wenn wir diese aufgeben, verlieren wir das Vertrauen unserer Partner in Europa und der NATO. Noch gravierender: Dieses Verhalten gibt jenen Mächten in der Welt Auftrieb, die auf Destabilisierung setzen. Auch die Entwicklungszusammenarbeit ist mehr als nur gerechter Beitrag – sie bewahrt unsere Sicherheit, indem sie helfen kann, Fluchtursachen zu mindern und Afrika oder andere Regionen stabiler zu machen.

Ebenso gefährlich sind vorgeschlagene Kürzungen bei der Verteidigung. Deutschland hat klare Verpflichtungen gegenüber der NATO, mindestens zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Wer dies unterläuft, gefährdet nicht nur die nationale Sicherheit, sondern schwächt das europäische Sicherheitsnetz insgesamt. Eine schwache Verteidigungspolitik sendet ein falsches Signal an Gegner und kann das Risiko von Konflikten und Bedrohungen erhöhen.

Was nach all diesen Einsparungen und Kürzungen bleibt, ist jedoch keine solide und verlässliche Politik. Zwar würden kurzfristig scheinbar 66 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben wegfallen – das klingt verlockend. Doch diese Einsparungen basieren auf unrealistischen Annahmen, die mit der Realität nicht vereinbar sind. Damit verbunden sind massive soziale und wirtschaftliche Risiken: Kürzungen bei Bürgergeld und Sozialleistungen könnten Armut verschärfen, die soziale Ungleichheit erhöhen und zu gesellschaftlicher Spaltung führen. Gleichzeitig würden wichtige Investitionen in Klima, Digitalisierung und Zukunftstechnologien ausbleiben, sodass Deutschland seine Stellung als Innovations- und Industriestandort verliert.

Schließlich ist der AfD-Haushaltsvorschlag ein gefährliches Spiel mit der Stabilität unserer Gesellschaft und unseres Landes. Populismus setzt auf einfache Antworten statt auf die harte Arbeit realistischer und nachhaltiger Politik. Er setzt kurzfristige Verlockungen über langfristige Verantwortung. Und in dieser Falle landen am Ende oft die Bürgerinnen und Bürger selbst: mit höheren Kosten, weniger Sicherheit und schlechteren Zukunftsperspektiven.

Eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik muss dagegen auf rechtlichen Grundlagen beruhen, die sozialen Sicherungssysteme stabil halten, den Wirtschaftsstandort fördern und die internationalen Verpflichtungen respektieren. Nur so kann Deutschland weiterhin Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und Sicherheit für alle gewährleisten.

Deshalb ist es dringend notwendig, sich von populistischen Versprechungen zu lösen und stattdessen auf Konzepte zu setzen, die Deutschland im Gleichgewicht halten – solche, die Solidarität, Innovation und Stabilität verbinden. Denn nur so wird Deutschland auch in Zukunft ein Land sein, in dem sich alle Menschen auf eine starke Gemeinschaft verlassen können und echte Chancen auf eine gute Zukunft haben.

Wer Populismus wählt, spielt mit der Zukunft – nicht nur der eigenen, sondern der ganzen Gesellschaft. Es ist an der Zeit, klare Köpfe, verantwortungsvolle Politik und verlässliche Konzepte zu unterstützen, die Deutschland zusammenhalten und wirklich voranbringen.

#DeutschlandImGleichgewicht #KeinPopulismus #VerantwortungStattIrrweg #ZukunftStattIllusion #StabilitätFürDeutschland #KeineLuftnummer #NeinZuPopulismus #SichereZukunft #WirtschaftsstärkeBewahren #GemeinsamFürDeutschland

AfD – Haushalt: Populistischer Irrweg, der Deutschland und seine Zukunft zerstört!

Glänzende Versprechen aber ein brandgefährlicher Irrweg der AfD

Der Haushaltsvorschlag der AfD für das Jahr 2026 mag auf den ersten Blick verlockend erscheinen: Steuerentlastungen, weniger Staatsschulden und vermeintlich mehr Geld für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen. Doch hinter diesem glänzenden Versprechen versteckt sich eine gefährliche Illusion – ein trügerischer Schein, der bei genauerer Betrachtung auf wackeligen Füßen steht und mit Populismus das Vertrauen in eine verantwortungsvolle Politik missbraucht. Wer die Politik eines Landes nur nach einfachen, kurzfristig klingenden Versprechen beurteilt, übersieht die komplexen Zusammenhänge, die Stabilität, Sicherheit und Wohlstand langfristig sichern.

Der AfD-Vorschlag ist keine echte Alternative, sondern eine Einladung zu Instabilität und Isolation. Er basiert auf Einsparungen, die in der Realität nicht umzusetzen sind, weil sie gegen geltendes EU-Recht, internationale Verträge und wichtige Bündnisverpflichtungen verstoßen. Ein besonderes Beispiel sind die Abschaffung des CO₂-Preises und des Emissionshandels, die wirksam dazu beitragen, das Klima zu schützen und unsere Wirtschaft zukunftsfähig zu machen. Diese Maßnahmen sind in Europa verbindlich und Teil eines gemeinsamen Emissionsminderungspfades. Würde Deutschland dagegen verstoßen, drohen hohe Strafzahlungen, ein Verlust an Glaubwürdigkeit und eine Abwanderung von Investoren und Unternehmen, die sich in Ländern mit stabiler und planbarer Politik sicherer fühlen.

Auch der Versuch, die EU-Beiträge um 18 Milliarden Euro eigenmächtig zu kürzen, ist nicht nur rechtlich unmöglich, er setzt Deutschland auch politisch aufs Spiel. Deutschland gehört zu den wichtigsten Mitgliedern der Europäischen Union und profitiert selbst von Milliarden in Fördermitteln für Landwirtschaft, Forschung und Strukturförderung. Eine solche Kürzung würde den Zugang zu diesen wichtigen Mitteln gefährden – mit verheerenden Folgen für viele Regionen und Branchen. Auch eine Isolation innerhalb Europas wäre die Folge, was Deutschlands Fähigkeit, seine Interessen zu vertreten, erheblich schwächen würde.

Der Haushaltsplan sieht zudem vor, die Unterstützung für die Ukraine und die Entwicklungshilfe zu streichen – kurzfristig ein Haushaltsposten weniger, langfristig jedoch eine Einladung zur Isolation. Unsere Unterstützung für die Ukraine ist Ausdruck von Solidarität im Kampf für Freiheit und Frieden. Wenn wir diese aufgeben, verlieren wir das Vertrauen unserer Partner in Europa und der NATO. Noch gravierender: Dieses Verhalten gibt jenen Mächten in der Welt Auftrieb, die auf Destabilisierung setzen. Auch die Entwicklungszusammenarbeit ist mehr als nur gerechter Beitrag – sie bewahrt unsere Sicherheit, indem sie helfen kann, Fluchtursachen zu mindern und Afrika oder andere Regionen stabiler zu machen.

Ebenso gefährlich sind vorgeschlagene Kürzungen bei der Verteidigung. Deutschland hat klare Verpflichtungen gegenüber der NATO, mindestens zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Wer dies unterläuft, gefährdet nicht nur die nationale Sicherheit, sondern schwächt das europäische Sicherheitsnetz insgesamt. Eine schwache Verteidigungspolitik sendet ein falsches Signal an Gegner und kann das Risiko von Konflikten und Bedrohungen erhöhen.

Was nach all diesen Einsparungen und Kürzungen bleibt, ist jedoch keine solide und verlässliche Politik. Zwar würden kurzfristig scheinbar 66 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben wegfallen – das klingt verlockend. Doch diese Einsparungen basieren auf unrealistischen Annahmen, die mit der Realität nicht vereinbar sind. Damit verbunden sind massive soziale und wirtschaftliche Risiken: Kürzungen bei Bürgergeld und Sozialleistungen könnten Armut verschärfen, die soziale Ungleichheit erhöhen und zu gesellschaftlicher Spaltung führen. Gleichzeitig würden wichtige Investitionen in Klima, Digitalisierung und Zukunftstechnologien ausbleiben, sodass Deutschland seine Stellung als Innovations- und Industriestandort verliert.

Schließlich ist der AfD-Haushaltsvorschlag ein gefährliches Spiel mit der Stabilität unserer Gesellschaft und unseres Landes. Populismus setzt auf einfache Antworten statt auf die harte Arbeit realistischer und nachhaltiger Politik. Er setzt kurzfristige Verlockungen über langfristige Verantwortung. Und in dieser Falle landen am Ende oft die Bürgerinnen und Bürger selbst: mit höheren Kosten, weniger Sicherheit und schlechteren Zukunftsperspektiven.

Eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik muss dagegen auf rechtlichen Grundlagen beruhen, die sozialen Sicherungssysteme stabil halten, den Wirtschaftsstandort fördern und die internationalen Verpflichtungen respektieren. Nur so kann Deutschland weiterhin Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und Sicherheit für alle gewährleisten.

Deshalb ist es dringend notwendig, sich von populistischen Versprechungen zu lösen und stattdessen auf Konzepte zu setzen, die Deutschland im Gleichgewicht halten – solche, die Solidarität, Innovation und Stabilität verbinden. Denn nur so wird Deutschland auch in Zukunft ein Land sein, in dem sich alle Menschen auf eine starke Gemeinschaft verlassen können und echte Chancen auf eine gute Zukunft haben.

Wer Populismus wählt, spielt mit der Zukunft – nicht nur der eigenen, sondern der ganzen Gesellschaft. Es ist an der Zeit, klare Köpfe, verantwortungsvolle Politik und verlässliche Konzepte zu unterstützen, die Deutschland zusammenhalten und wirklich voranbringen.

#DeutschlandImGleichgewicht #KeinPopulismus #VerantwortungStattIrrweg #ZukunftStattIllusion #StabilitätFürDeutschland #KeineLuftnummer #NeinZuPopulismus #SichereZukunft #WirtschaftsstärkeBewahren #GemeinsamFürDeutschland

Sep., Do., 2025

Sachsen-Anhalt: warum das Land eine starke demokratische Alternative braucht

– und wie alle mithelfen können

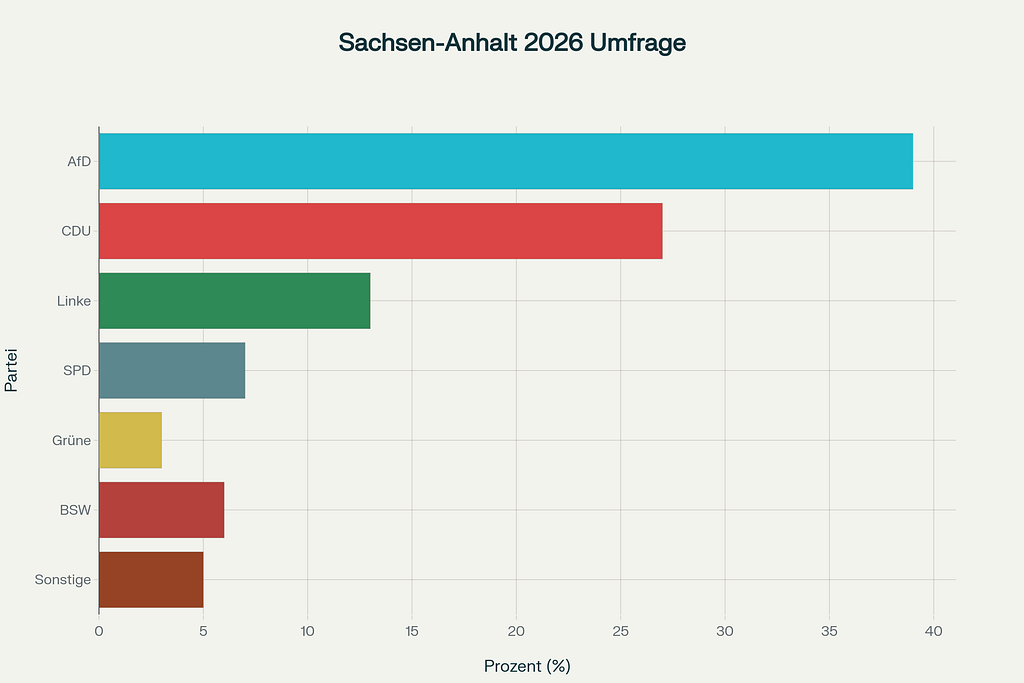

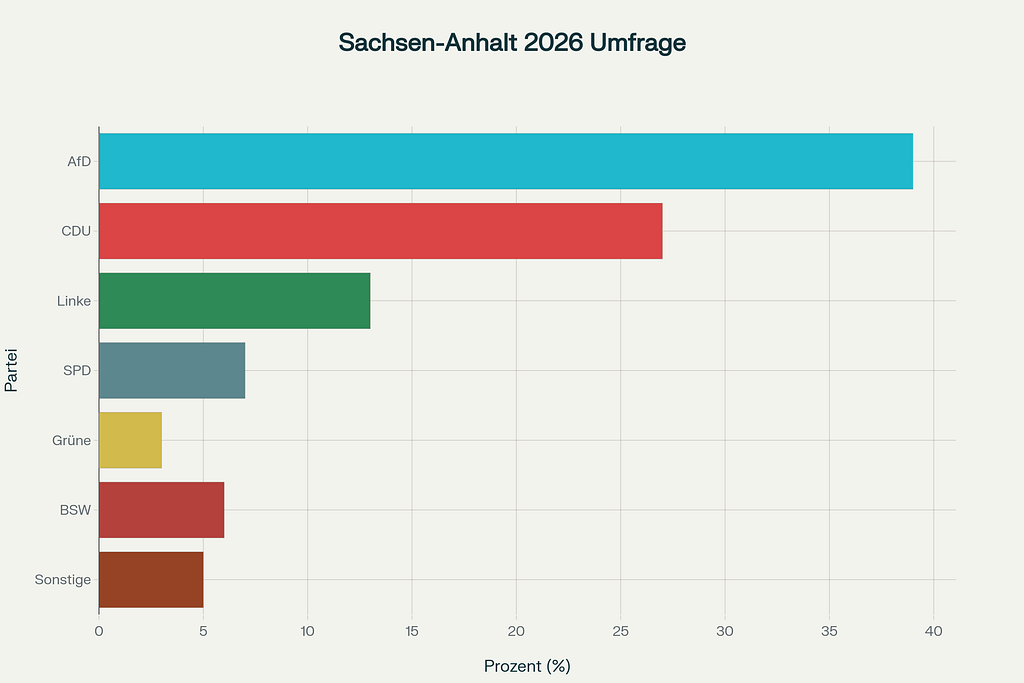

Unruhige Zeiten: Umfragetrend zur Landtagswahl 2026

Einen knappen Jahresvorsprung vor der Wahl zeigt der Sachsen-Anhalt-Trend ein alarmierendes Bild: Die AfD wird mit 39 % deutlich stärkste Kraft, weit vor der CDU mit 27 % und allen anderen Parteien im Landtag. Dieses Ergebnis markiert eine nahezu Verdopplung der AfD-Zustimmung seit 2021 und deutet auf nie dagewesene Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung hin. Die bislang klassischen Koalitionsvarianten sind rechnerisch unmöglich geworden, neue und brüchige Bündnisse wären nötig, die zum Teil bestehenden Prinzipien der Parteien widersprechen.

Kritische Perspektive: Risiken einer AfD-geführten Regierung

Ein möglicher Wahlsieg der AfD stellt Sachsen-Anhalt vor enorme Herausforderungen. Die Partei steht laut Verfassungsschutz eindeutig im rechtsextremen Spektrum, was erhebliche Gefahren für Demokratie, Rechtsstaat und Minderheitenschutz birgt. Ein alleiniger AfD-Regierungsanspruch – wie von deren Landesverband offen kommuniziert – birgt das Risiko einer demokratischen Erosion, einer Verschärfung von Ausgrenzung, Einschränkungen bei Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie einer verstärkten Polarisierung der Gesellschaft. Statt konstruktiver Sacharbeit in Bereichen wie Bildung, Wirtschaft oder Integration droht weiterhin eine Verschiebung demokratischer Spielregeln zugunsten autoritärer Tendenzen.

Demokratie braucht Engagement – der Ansatz von Deutschland im Gleichgewicht

Gerade in dieser kritischen Lage gilt es, echte demokratische Alternativen zu stärken. Die Partei Deutschland im Gleichgewicht (DiG) verfolgt einen zukunftsorientierten, wertebasierten Ansatz: Für Freiheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Innovation und eine offene, faire Gesellschaft. DiG setzt auf Teilhabe, Chancengleichheit, ökologische Verantwortung und moderne, nachhaltige Politik – und grenzt sich klar von extremistischen Tendenzen jeder Art ab. Ein starker Landesverband in Sachsen-Anhalt kann nur entstehen, wenn sich mehr Menschen aktiv politisch einbringen und Ämter in der Partei übernehmen.

Mitmachen – Sachsen-Anhalt ins Gleichgewicht bringen!

Die aktuelle Krise gibt die klare Antwort: Politisches Engagement ist wichtiger denn je. Wer den Status quo nicht länger hinnehmen, sondern echte Veränderung will, sollte sich der demokratischen Mitte anschließen und mitgestalten. Die Partei Deutschland im Gleichgewicht sucht engagierte Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, mitzudiskutieren und aktiv an Programmen und Projekten zu arbeiten. Nur gemeinsam lässt sich das Ziel einer modernen, demokratischen Alternative zur AfD, CDU, SPD, Linken und BSW erreichen.

Unterstützen durch Spenden und Engagement

Wer sich nicht sofort aktiv einbringen kann, kann dennoch Einfluss nehmen: Spenden sind für den Aufbau und die Aktionsfähigkeit der Partei essenziell. Jede Unterstützung, ob klein oder groß, fördert Kampagnen für Demokratie, Vielfalt und sozialen Ausgleich. Die Spenden an DiG sind steuerlich absetzbar und fließen direkt in Projekte für ein lebenswertes, freies und gerechtes Sachsen-Anhalt.

Jetzt handeln für eine echte demokratische Alternative!

Angesichts des beängstigenden Erstarkens extrem rechter Strömungen und der parteipolitischen Sackgasse ist gesellschaftliche Mitgestaltung das Gebot der Stunde. Sachsen-Anhalt braucht eine starke, konstruktive und moderne Oppositionskraft, die den Ausgleich sucht und die Demokratie schützt. Engagement, Mut zur Mitgestaltung und gezielte Förderung durch Spenden sind jetzt gefragt – für ein Sachsen-Anhalt im Gleichgewicht, in dem demokratische Werte stark bleiben.

#SachsenAnhalt2026 #Landtagswahl2026 #AfD #DemokratieStärken #DeutschlandImGleichgewicht #PolitischesEngagement #AlternativeZuAfD #CDU #SPD #Linke #BSW #Parteienlandschaft #Wahlumfrage #PolitikMitgestalten #Demokratie #Wahlen2026 #AfDKritisch #GleichgewichtStattExtrem #MitmachenStattZuschauen #PolitikInSachsenAnhalt

Sachsen-Anhalt: warum das Land eine starke demokratische Alternative braucht

– und wie alle mithelfen können

Unruhige Zeiten: Umfragetrend zur Landtagswahl 2026

Einen knappen Jahresvorsprung vor der Wahl zeigt der Sachsen-Anhalt-Trend ein alarmierendes Bild: Die AfD wird mit 39 % deutlich stärkste Kraft, weit vor der CDU mit 27 % und allen anderen Parteien im Landtag. Dieses Ergebnis markiert eine nahezu Verdopplung der AfD-Zustimmung seit 2021 und deutet auf nie dagewesene Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung hin. Die bislang klassischen Koalitionsvarianten sind rechnerisch unmöglich geworden, neue und brüchige Bündnisse wären nötig, die zum Teil bestehenden Prinzipien der Parteien widersprechen.

Kritische Perspektive: Risiken einer AfD-geführten Regierung

Ein möglicher Wahlsieg der AfD stellt Sachsen-Anhalt vor enorme Herausforderungen. Die Partei steht laut Verfassungsschutz eindeutig im rechtsextremen Spektrum, was erhebliche Gefahren für Demokratie, Rechtsstaat und Minderheitenschutz birgt. Ein alleiniger AfD-Regierungsanspruch – wie von deren Landesverband offen kommuniziert – birgt das Risiko einer demokratischen Erosion, einer Verschärfung von Ausgrenzung, Einschränkungen bei Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie einer verstärkten Polarisierung der Gesellschaft. Statt konstruktiver Sacharbeit in Bereichen wie Bildung, Wirtschaft oder Integration droht weiterhin eine Verschiebung demokratischer Spielregeln zugunsten autoritärer Tendenzen.

Demokratie braucht Engagement – der Ansatz von Deutschland im Gleichgewicht

Gerade in dieser kritischen Lage gilt es, echte demokratische Alternativen zu stärken. Die Partei Deutschland im Gleichgewicht (DiG) verfolgt einen zukunftsorientierten, wertebasierten Ansatz: Für Freiheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Innovation und eine offene, faire Gesellschaft. DiG setzt auf Teilhabe, Chancengleichheit, ökologische Verantwortung und moderne, nachhaltige Politik – und grenzt sich klar von extremistischen Tendenzen jeder Art ab. Ein starker Landesverband in Sachsen-Anhalt kann nur entstehen, wenn sich mehr Menschen aktiv politisch einbringen und Ämter in der Partei übernehmen.

Mitmachen – Sachsen-Anhalt ins Gleichgewicht bringen!

Die aktuelle Krise gibt die klare Antwort: Politisches Engagement ist wichtiger denn je. Wer den Status quo nicht länger hinnehmen, sondern echte Veränderung will, sollte sich der demokratischen Mitte anschließen und mitgestalten. Die Partei Deutschland im Gleichgewicht sucht engagierte Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, mitzudiskutieren und aktiv an Programmen und Projekten zu arbeiten. Nur gemeinsam lässt sich das Ziel einer modernen, demokratischen Alternative zur AfD, CDU, SPD, Linken und BSW erreichen.

Unterstützen durch Spenden und Engagement

Wer sich nicht sofort aktiv einbringen kann, kann dennoch Einfluss nehmen: Spenden sind für den Aufbau und die Aktionsfähigkeit der Partei essenziell. Jede Unterstützung, ob klein oder groß, fördert Kampagnen für Demokratie, Vielfalt und sozialen Ausgleich. Die Spenden an DiG sind steuerlich absetzbar und fließen direkt in Projekte für ein lebenswertes, freies und gerechtes Sachsen-Anhalt.

Jetzt handeln für eine echte demokratische Alternative!

Angesichts des beängstigenden Erstarkens extrem rechter Strömungen und der parteipolitischen Sackgasse ist gesellschaftliche Mitgestaltung das Gebot der Stunde. Sachsen-Anhalt braucht eine starke, konstruktive und moderne Oppositionskraft, die den Ausgleich sucht und die Demokratie schützt. Engagement, Mut zur Mitgestaltung und gezielte Förderung durch Spenden sind jetzt gefragt – für ein Sachsen-Anhalt im Gleichgewicht, in dem demokratische Werte stark bleiben.

#SachsenAnhalt2026 #Landtagswahl2026 #AfD #DemokratieStärken #DeutschlandImGleichgewicht #PolitischesEngagement #AlternativeZuAfD #CDU #SPD #Linke #BSW #Parteienlandschaft #Wahlumfrage #PolitikMitgestalten #Demokratie #Wahlen2026 #AfDKritisch #GleichgewichtStattExtrem #MitmachenStattZuschauen #PolitikInSachsenAnhalt

Sep., Mo., 2025

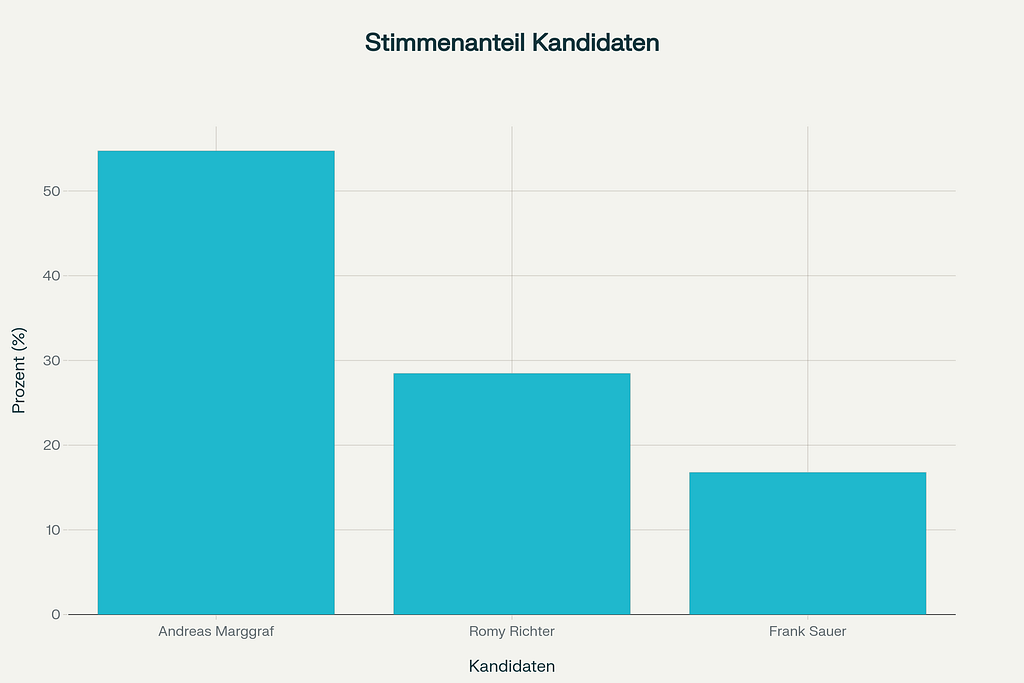

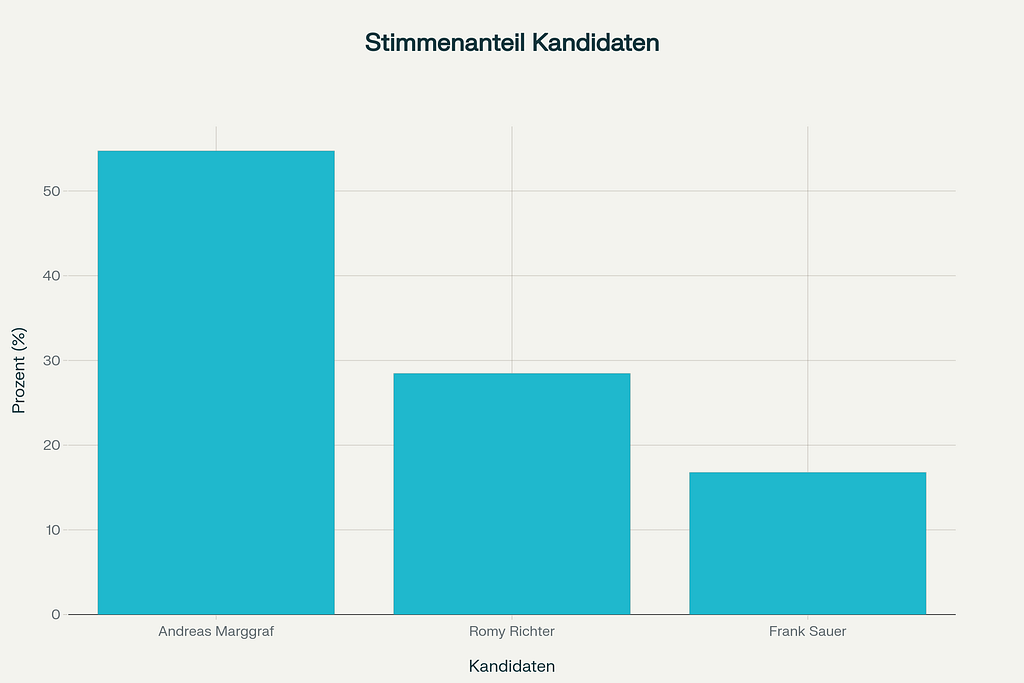

Mücheln: hat gewählt Andreas Marggraf bleibt Bürgermeister

AfD noch hinter der CDU

Der amtierende Bürgermeister Andreas Marggraf wurde mit 54,74 % der Stimmen eindrucksvoll in seine dritte Amtszeit gewählt. Die Kandidatin Romy Richter (CDU) erhielt 28,47 %, Frank Sauer (AfD) kam auf 16,79 %. Die Partei Deutschland im Gleichgewicht gratuliert Andreas Marggraf herzlich zum Wahlsieg und wünscht viel Glück und Kraft für die kommenden Aufgaben.

Wahltag in Mücheln: Ein Stimmungsbild

Am Sonntag, den 31. August, war die Spannung in Mücheln greifbar, als die Bürgerinnen und Bürger über die Zukunft ihrer Stadt entschieden. Nach der Auszählung der Stimmen stand fest: Andreas Marggraf bleibt Bürgermeister und überzeugt weiterhin als unabhängiger Kandidat. Besonders bemerkenswert: Marggraf holte in neun der elf Wahlbezirke sowie bei der Briefwahl die Mehrheit und festigte damit seinen Rückhalt in der Bevölkerung.

Wahlergebnisse Bürgermeisterwahl Mücheln 2025 (in Prozent)

Stimmenanteile der Kandidaten

Die Wahlergebnisse in Prozent:

- Andreas Marggraf (parteilos): 54,74 %

- Romy Richter (CDU): 28,47 %

- Frank Sauer (AfD): 16,79 %

Reaktionen auf das Ergebnis

Marggraf zeigte sich abends erleichtert und betonte, der Erfolg sei Teamarbeit von Verwaltung, Familie und Unterstützern. Auch seine Kontrahenten zeigten sich sportlich: Romy Richter dankte für das in sie gesetzte Vertrauen und will die Impulse aus dem Wahlkampf in den Stadtrat tragen. Frank Sauer anerkannte den Wahlausgang als demokratische Entscheidung und gratulierte dem Wahlsieger persönlich.

Glückwunsch der Partei Deutschland im Gleichgewicht

Im Namen der Partei Deutschland im Gleichgewicht herzlichen Glückwunsch an Andreas Marggraf zum überzeugenden Wahlerfolg. Für die kommende Amtszeit viel Kraft, Geschick und Erfolg bei der Weiterentwicklung der Stadt Mücheln!

„Dieser Wahlsieg ist ein starkes Zeichen für eine konstruktive, bürgernahe Politik – und macht mich besonders stolz auf meine Heimatregion.“

— Mike Kretzschmar, Bundesvorsitzender der Partei Deutschland im Gleichgewicht

„Dieser Wahlsieg ist ein starkes Zeichen für eine konstruktive, bürgernahe Politik – und macht mich besonders stolz auf meine Heimatregion.“

— Mike Kretzschmar, Bundesvorsitzender der Partei Deutschland im Gleichgewicht

#Demokratie #StarkeRegion #Heimatliebe #Stadtrat #ZukunftMücheln #Bürgerbeteiligung #Erfolg #DeutschlandImGleichgewicht #Kommunalwahl #Mücheln #Geiseltalsee #Sachsen-Anhalt #FrankSauer #AndreasMarggraf #Teamwork

Mücheln: hat gewählt Andreas Marggraf bleibt Bürgermeister

AfD noch hinter der CDU

Der amtierende Bürgermeister Andreas Marggraf wurde mit 54,74 % der Stimmen eindrucksvoll in seine dritte Amtszeit gewählt. Die Kandidatin Romy Richter (CDU) erhielt 28,47 %, Frank Sauer (AfD) kam auf 16,79 %. Die Partei Deutschland im Gleichgewicht gratuliert Andreas Marggraf herzlich zum Wahlsieg und wünscht viel Glück und Kraft für die kommenden Aufgaben.

Wahltag in Mücheln: Ein Stimmungsbild

Am Sonntag, den 31. August, war die Spannung in Mücheln greifbar, als die Bürgerinnen und Bürger über die Zukunft ihrer Stadt entschieden. Nach der Auszählung der Stimmen stand fest: Andreas Marggraf bleibt Bürgermeister und überzeugt weiterhin als unabhängiger Kandidat. Besonders bemerkenswert: Marggraf holte in neun der elf Wahlbezirke sowie bei der Briefwahl die Mehrheit und festigte damit seinen Rückhalt in der Bevölkerung.

Wahlergebnisse Bürgermeisterwahl Mücheln 2025 (in Prozent)

Stimmenanteile der Kandidaten

Die Wahlergebnisse in Prozent:

- Andreas Marggraf (parteilos): 54,74 %

- Romy Richter (CDU): 28,47 %

- Frank Sauer (AfD): 16,79 %

Reaktionen auf das Ergebnis

Marggraf zeigte sich abends erleichtert und betonte, der Erfolg sei Teamarbeit von Verwaltung, Familie und Unterstützern. Auch seine Kontrahenten zeigten sich sportlich: Romy Richter dankte für das in sie gesetzte Vertrauen und will die Impulse aus dem Wahlkampf in den Stadtrat tragen. Frank Sauer anerkannte den Wahlausgang als demokratische Entscheidung und gratulierte dem Wahlsieger persönlich.

Glückwunsch der Partei Deutschland im Gleichgewicht

Im Namen der Partei Deutschland im Gleichgewicht herzlichen Glückwunsch an Andreas Marggraf zum überzeugenden Wahlerfolg. Für die kommende Amtszeit viel Kraft, Geschick und Erfolg bei der Weiterentwicklung der Stadt Mücheln!

„Dieser Wahlsieg ist ein starkes Zeichen für eine konstruktive, bürgernahe Politik – und macht mich besonders stolz auf meine Heimatregion.“

— Mike Kretzschmar, Bundesvorsitzender der Partei Deutschland im Gleichgewicht

„Dieser Wahlsieg ist ein starkes Zeichen für eine konstruktive, bürgernahe Politik – und macht mich besonders stolz auf meine Heimatregion.“

— Mike Kretzschmar, Bundesvorsitzender der Partei Deutschland im Gleichgewicht

#Demokratie #StarkeRegion #Heimatliebe #Stadtrat #ZukunftMücheln #Bürgerbeteiligung #Erfolg #DeutschlandImGleichgewicht #Kommunalwahl #Mücheln #Geiseltalsee #Sachsen-Anhalt #FrankSauer #AndreasMarggraf #Teamwork

Aug., Fr., 2025

Frankreich steht am Rande einer neuen Eurokrise

Frankreichs Schuldenkrise und ihre Ursachen

Der aktuelle Schuldenstand Frankreichs von über 114 Prozent des BIP resultiert aus jahrzehntelanger politischer Besitzstandswahrung, fehlender Reformbereitschaft und massiv gestiegener Staatsausgaben. Die Regierung Bayrou steht vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe: Mit drastischen Einsparungen und Steuererhöhungen soll der Schuldenberg eingedämmt werden, doch das Parlament blockiert und Gewerkschaften rufen zum Generalstreik auf. Deutschlands eigene Quote liegt mit 62–66 Prozent spürbar niedriger, was Resultat konsequenterer Haushaltspolitik ist.

Beurteilung aus Sicht Deutschland im Gleichgewicht

Deutschland im Gleichgewicht betrachtet die Entwicklung in Frankreich als Warnsignal für die gesamte Eurozone. Die Partei befürwortet fiskalische Solidität und betont, dass eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik die Basis für politische und wirtschaftliche Stabilität in Europa ist. Frankreich zeigt, wohin Schuldenpolitik ohne parlamentarische Zustimmung und gesellschaftlichen Konsens führen kann: zur politischen Blockade, Vertrauensverlust an den Märkten und zur Gefahr für das europäische Gleichgewicht.

Risiken für Deutschland und Europa

Die steigenden Renditen französischer Staatsanleihen, der Vertrauensverlust der Investoren und das politische Vakuum bedrohen die Stabilität der gesamten Eurozone. Die aktuelle Krise verdeutlicht, dass Euro-Mitglieder keine nationale Verschuldungspolitik ohne Rücksicht auf die gemeinsamen Regeln und Märkte betreiben dürfen, da dies unmittelbar auf Länder wie Deutschland zurückwirkt: Zinserhöhungen verteuern die eigene Verschuldung, Wirtschaftsverträge geraten ins Stocken und extremistische Kräfte erstarken.

Forderungen und Ausblick

Deutschland im Gleichgewicht fordert für Europa verbindliche Schuldenregeln, ein Ende der populistischen Ausgabenpolitik und eine Stärkung der demokratischen Institutionen. Frankreichs Beispiel zeigt, dass die Eurozone nur nachhaltig funktionieren kann, wenn alle Mitglieder zu Haushaltsdisziplin und Reformen bereit sind. Unpopuläre Kürzungen sind mutig, aber ohne gesellschaftliche Integration und legitime Mehrheiten führen sie in die politische Sackgasse. Die Partei plädiert dafür, dass Deutschland beim Thema Haushaltsstabilität und Reformen als Vorbild vorangeht und auf europäischer Ebene klare Regeln verteidigt – im Interesse einer stabilen gemeinsamen Währung und einer zukunftsfähigen Sozialordnung.

Deutschland im Gleichgewicht mahnt: Die Schuldenkrise Frankreichs ist ein Weckruf. Für nachhaltige Stabilität braucht es Mut zu Reformen, demokratischen Konsens und eine strenge Kontrolle der Staatsausgaben – in Frankreich, Deutschland und ganz Europa.

Welche konkreten Folgen hätte ein Anstieg der französischen Anleiherenditen für Deutschlands Haushalt?

Ein Anstieg der französischen Anleiherenditen hätte unmittelbare und spürbare Folgen für den deutschen Staatshaushalt: Er würde die Refinanzierungskosten auch für Deutschland erhöhen, die Stabilität im Euroraum gefährden und den politischen sowie wirtschaftlichen Handlungsspielraum Deutschlands einschränken.

Höhere Zinsen für deutsche Staatsanleihen

Steigen die französischen Renditen, flüchten viele Investoren in deutsche Bundesanleihen als „sicheren Hafen“—die Nachfrage steigt, die Zinsen für deutsche Anleihen können kurzfristig sogar sinken. Doch sinkt das Vertrauen insgesamt in die Eurozone, steigen mittelfristig auch die Risikoaufschläge für alle Euro-Länder, Deutschland eingeschlossen. Das bedeutet langfristig höhere Zinskosten für die Schuldenaufnahme des Bundes und belastet den deutschen Haushalt.

Weniger Spielraum für Investitionen und Sozialausgaben

Jeder zusätzliche Zins-Euro für bestehende Schulden fehlt künftig im Haushalt für Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Klima oder Soziales. Insbesondere bei einer schon jetzt angespannten Haushaltslage bremst das die finanzpolitische Flexibilität der Bundesregierung massiv.

Risiko von Sparzwang und politischen Spannungen

Ein genereller Anstieg der Refinanzierungskosten (sogenannter Spillover-Effekt) kann dazu führen, dass Deutschland in künftigen Haushalten neue Sparmaßnahmen prüfen muss. Auch die Zustimmung zu gemeinsamen Zukunftsprojekten in der EU (Investitionsfonds, Energie, Verteidigung) gerät stärker unter Druck, wenn Haushaltsmittel für Zinsen gebunden werden.

Vertrauensverlust und Gefahr für die Eurozone

Droht eine erneute Eurokrise, beeinträchtigt das deutsche Unternehmen, Verbraucher und den gesamten Wirtschaftsstandort negativ. Die Gefahr von Panik an den Finanzmärkten, Kreditausfällen und Überschuldung anderer Euro-Mitgliedstaaten steigt. Deutschland trägt als wirtschaftliches Schwergewicht dann zusätzlich Verantwortung – politisch wie finanziell.

Insgesamt gilt: Ein Anstieg der französischen Anleiherenditen erhöht auch das Risiko und die Belastungen im deutschen Haushalt, schwächt die Handlungsfähigkeit des Staates und verschärft die Herausforderungen für ganz Europa.

#Schuldenkrise #Frankreich #Eurokrise #Haushaltsdisziplin #EZB #Eurozone #Finanzmarkt #Staatsanleihen #Sparprogramm #Vertrauensfrage #Inflation #Preissteigerung #Fiskalpolitik #EuropaStabilität #DeutschlandImGleichgewicht #SolidaritätUndVerantwortung #Währungsunion #EuroStabilität #Sozialstaat #Marktvertrauen

Frankreich steht am Rande einer neuen Eurokrise

Frankreichs Schuldenkrise und ihre Ursachen

Der aktuelle Schuldenstand Frankreichs von über 114 Prozent des BIP resultiert aus jahrzehntelanger politischer Besitzstandswahrung, fehlender Reformbereitschaft und massiv gestiegener Staatsausgaben. Die Regierung Bayrou steht vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe: Mit drastischen Einsparungen und Steuererhöhungen soll der Schuldenberg eingedämmt werden, doch das Parlament blockiert und Gewerkschaften rufen zum Generalstreik auf. Deutschlands eigene Quote liegt mit 62–66 Prozent spürbar niedriger, was Resultat konsequenterer Haushaltspolitik ist.

Beurteilung aus Sicht Deutschland im Gleichgewicht

Deutschland im Gleichgewicht betrachtet die Entwicklung in Frankreich als Warnsignal für die gesamte Eurozone. Die Partei befürwortet fiskalische Solidität und betont, dass eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik die Basis für politische und wirtschaftliche Stabilität in Europa ist. Frankreich zeigt, wohin Schuldenpolitik ohne parlamentarische Zustimmung und gesellschaftlichen Konsens führen kann: zur politischen Blockade, Vertrauensverlust an den Märkten und zur Gefahr für das europäische Gleichgewicht.

Risiken für Deutschland und Europa

Die steigenden Renditen französischer Staatsanleihen, der Vertrauensverlust der Investoren und das politische Vakuum bedrohen die Stabilität der gesamten Eurozone. Die aktuelle Krise verdeutlicht, dass Euro-Mitglieder keine nationale Verschuldungspolitik ohne Rücksicht auf die gemeinsamen Regeln und Märkte betreiben dürfen, da dies unmittelbar auf Länder wie Deutschland zurückwirkt: Zinserhöhungen verteuern die eigene Verschuldung, Wirtschaftsverträge geraten ins Stocken und extremistische Kräfte erstarken.

Forderungen und Ausblick

Deutschland im Gleichgewicht fordert für Europa verbindliche Schuldenregeln, ein Ende der populistischen Ausgabenpolitik und eine Stärkung der demokratischen Institutionen. Frankreichs Beispiel zeigt, dass die Eurozone nur nachhaltig funktionieren kann, wenn alle Mitglieder zu Haushaltsdisziplin und Reformen bereit sind. Unpopuläre Kürzungen sind mutig, aber ohne gesellschaftliche Integration und legitime Mehrheiten führen sie in die politische Sackgasse. Die Partei plädiert dafür, dass Deutschland beim Thema Haushaltsstabilität und Reformen als Vorbild vorangeht und auf europäischer Ebene klare Regeln verteidigt – im Interesse einer stabilen gemeinsamen Währung und einer zukunftsfähigen Sozialordnung.

Deutschland im Gleichgewicht mahnt: Die Schuldenkrise Frankreichs ist ein Weckruf. Für nachhaltige Stabilität braucht es Mut zu Reformen, demokratischen Konsens und eine strenge Kontrolle der Staatsausgaben – in Frankreich, Deutschland und ganz Europa.

Welche konkreten Folgen hätte ein Anstieg der französischen Anleiherenditen für Deutschlands Haushalt?

Ein Anstieg der französischen Anleiherenditen hätte unmittelbare und spürbare Folgen für den deutschen Staatshaushalt: Er würde die Refinanzierungskosten auch für Deutschland erhöhen, die Stabilität im Euroraum gefährden und den politischen sowie wirtschaftlichen Handlungsspielraum Deutschlands einschränken.

Höhere Zinsen für deutsche Staatsanleihen

Steigen die französischen Renditen, flüchten viele Investoren in deutsche Bundesanleihen als „sicheren Hafen“—die Nachfrage steigt, die Zinsen für deutsche Anleihen können kurzfristig sogar sinken. Doch sinkt das Vertrauen insgesamt in die Eurozone, steigen mittelfristig auch die Risikoaufschläge für alle Euro-Länder, Deutschland eingeschlossen. Das bedeutet langfristig höhere Zinskosten für die Schuldenaufnahme des Bundes und belastet den deutschen Haushalt.

Weniger Spielraum für Investitionen und Sozialausgaben

Jeder zusätzliche Zins-Euro für bestehende Schulden fehlt künftig im Haushalt für Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Klima oder Soziales. Insbesondere bei einer schon jetzt angespannten Haushaltslage bremst das die finanzpolitische Flexibilität der Bundesregierung massiv.

Risiko von Sparzwang und politischen Spannungen

Ein genereller Anstieg der Refinanzierungskosten (sogenannter Spillover-Effekt) kann dazu führen, dass Deutschland in künftigen Haushalten neue Sparmaßnahmen prüfen muss. Auch die Zustimmung zu gemeinsamen Zukunftsprojekten in der EU (Investitionsfonds, Energie, Verteidigung) gerät stärker unter Druck, wenn Haushaltsmittel für Zinsen gebunden werden.

Vertrauensverlust und Gefahr für die Eurozone

Droht eine erneute Eurokrise, beeinträchtigt das deutsche Unternehmen, Verbraucher und den gesamten Wirtschaftsstandort negativ. Die Gefahr von Panik an den Finanzmärkten, Kreditausfällen und Überschuldung anderer Euro-Mitgliedstaaten steigt. Deutschland trägt als wirtschaftliches Schwergewicht dann zusätzlich Verantwortung – politisch wie finanziell.

Insgesamt gilt: Ein Anstieg der französischen Anleiherenditen erhöht auch das Risiko und die Belastungen im deutschen Haushalt, schwächt die Handlungsfähigkeit des Staates und verschärft die Herausforderungen für ganz Europa.

#Schuldenkrise #Frankreich #Eurokrise #Haushaltsdisziplin #EZB #Eurozone #Finanzmarkt #Staatsanleihen #Sparprogramm #Vertrauensfrage #Inflation #Preissteigerung #Fiskalpolitik #EuropaStabilität #DeutschlandImGleichgewicht #SolidaritätUndVerantwortung #Währungsunion #EuroStabilität #Sozialstaat #Marktvertrauen

Aug., Di., 2025

Robert Habeck – der leise Abgang eines großen Anspruchs

Er wollte Brücken bauen – blieb oft im Nebel stecken.

Robert Habeck verabschiedete sich von der politischen Bühne in Berlin. Ein Rücktritt, der weniger überraschend wirkt als unausweichlich. Denn so sehr der grüne Vizekanzler und Wirtschaftsminister versuchte, Politik mit Haltung, Sprache und Moral zu füllen – so klar bleibt der Eindruck, dass seine Zeit von Widersprüchen und Enttäuschungen geprägt war.

Habeck wollte anders sein – nachdenklicher, nahbarer, ehrlicher. Während andere in Parolen oder Machtspielen agierten, zog er den gedanklichen Umweg vor. Seine Sprache war mehr Literatur als Parteitagsrhetorik, sein Ton oft leiser, sein Anspruch höher. Und doch: Im politischen Alltag blieb von diesem Ansatz zu oft wenig übrig. Ein Ministeramt ist kein philosophisches Seminar. Wer in Krisenzeiten lange erklärt, aber zu langsam handelt, verliert die Deutungshöhe. Genau das ist ihm passiert.

Die Gasumlage, wackelige Entscheidungen in der Energiepolitik, das zögerliche Management von Entlastungen für Bürger und Mittelstand – sie begleiteten seinen Kurs. Viele sahen in ihm den Politiker, der die richtigen Fragen stellte, aber zu selten echte Lösungen lieferte. Ein Politiker, der den Anspruch hatte, Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Vernunft zu verbinden, am Ende aber oft nur Kompromisse präsentieren konnte, die niemand überzeugte.

Das heißt nicht, dass seine Bilanz leer ist. Im Gegenteil: Habeck reagierte in der Energiekrise schneller und pragmatischer, als man es den Grünen lange zugetraut hätte. Der Bau der LNG-Terminals und die Sicherung der Energieversorgung waren echte Leistungen. Auch international gewann er Ansehen, indem er Deutschland als verlässlichen, nachdenklichen, aber handlungsbereiten Partner präsentierte. Doch für viele Menschen im Land zählte am Ende nicht das große Bild, sondern die Frage: Warum sind Strom, Heizung und Lebensmittel so teuer – und was tut die Regierung konkret dagegen? Auf diese Alltagsfragen blieb Habeck die überzeugenden Antworten oft schuldig.

Sein Abgang trifft besonders die Grünen. Sie verlieren ihr Aushängeschild, das Gesicht der pragmatischen, nach innen und außen vermittelnden Realpolitik. Gleichzeitig endete auch das Projekt, die Partei mit philosophischer Tiefe in die politische Mitte zu tragen. Ohne Habeck droht ein Rückfall in alte Grabenkämpfe: Bewegung gegen Regierung, Anspruch gegen Alltag, Moral gegen Machbarkeit.

Habecks Rücktritt ist damit mehr als ein biografisches Detail. Er ist ein Symbol für die Krise der deutschen Politik: das Scheitern des Versuchs, Anspruch und Wirklichkeit dauerhaft zu verbinden. Kritisch bleibt festzuhalten: Habeck scheiterte weniger am Mangel eigener Ideen, sondern daran, dass diese Ideen im Alltag nicht tragfähig genug waren.

Und doch: Lobenswert bleibt sein Mut, anders zu sprechen, menschlich zu wirken, Politik nicht nur in Zahlen und Verordnungen zu denken. Sein pluralistischer, geschmackvoller Stil mag in Berlin gescheitert sein – aber er hat Maßstäbe hinterlassen. Vielleicht wird man sich an ihn erinnern als den, der nicht der lauteste, aber der ernsthafteste Kopf im Kabinett war.

Sein Abgang markiert das Ende eines Experiments. Berlin verliert einen erklärungswilligen Intellektuellen, Deutschland einen Politiker, der an seinen eigenen hohen Maßstäben zerbrochen ist.

#Habeck #HabeckRücktritt #PolitikBerlin #AmpelRegierung #GrüneRealität #GrüneZukunft #GrüneKrise #ZwischenIdealUndAlltag #Realpolitik #Koalitionsbruchstellen #DeutschlandPolitik #Bundespolitik #MachtUndMoral #KriseDerAmpel #PolitikVertrauen

Robert Habeck – der leise Abgang eines großen Anspruchs

Er wollte Brücken bauen – blieb oft im Nebel stecken.

Robert Habeck verabschiedete sich von der politischen Bühne in Berlin. Ein Rücktritt, der weniger überraschend wirkt als unausweichlich. Denn so sehr der grüne Vizekanzler und Wirtschaftsminister versuchte, Politik mit Haltung, Sprache und Moral zu füllen – so klar bleibt der Eindruck, dass seine Zeit von Widersprüchen und Enttäuschungen geprägt war.

Habeck wollte anders sein – nachdenklicher, nahbarer, ehrlicher. Während andere in Parolen oder Machtspielen agierten, zog er den gedanklichen Umweg vor. Seine Sprache war mehr Literatur als Parteitagsrhetorik, sein Ton oft leiser, sein Anspruch höher. Und doch: Im politischen Alltag blieb von diesem Ansatz zu oft wenig übrig. Ein Ministeramt ist kein philosophisches Seminar. Wer in Krisenzeiten lange erklärt, aber zu langsam handelt, verliert die Deutungshöhe. Genau das ist ihm passiert.

Die Gasumlage, wackelige Entscheidungen in der Energiepolitik, das zögerliche Management von Entlastungen für Bürger und Mittelstand – sie begleiteten seinen Kurs. Viele sahen in ihm den Politiker, der die richtigen Fragen stellte, aber zu selten echte Lösungen lieferte. Ein Politiker, der den Anspruch hatte, Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Vernunft zu verbinden, am Ende aber oft nur Kompromisse präsentieren konnte, die niemand überzeugte.

Das heißt nicht, dass seine Bilanz leer ist. Im Gegenteil: Habeck reagierte in der Energiekrise schneller und pragmatischer, als man es den Grünen lange zugetraut hätte. Der Bau der LNG-Terminals und die Sicherung der Energieversorgung waren echte Leistungen. Auch international gewann er Ansehen, indem er Deutschland als verlässlichen, nachdenklichen, aber handlungsbereiten Partner präsentierte. Doch für viele Menschen im Land zählte am Ende nicht das große Bild, sondern die Frage: Warum sind Strom, Heizung und Lebensmittel so teuer – und was tut die Regierung konkret dagegen? Auf diese Alltagsfragen blieb Habeck die überzeugenden Antworten oft schuldig.

Sein Abgang trifft besonders die Grünen. Sie verlieren ihr Aushängeschild, das Gesicht der pragmatischen, nach innen und außen vermittelnden Realpolitik. Gleichzeitig endete auch das Projekt, die Partei mit philosophischer Tiefe in die politische Mitte zu tragen. Ohne Habeck droht ein Rückfall in alte Grabenkämpfe: Bewegung gegen Regierung, Anspruch gegen Alltag, Moral gegen Machbarkeit.

Habecks Rücktritt ist damit mehr als ein biografisches Detail. Er ist ein Symbol für die Krise der deutschen Politik: das Scheitern des Versuchs, Anspruch und Wirklichkeit dauerhaft zu verbinden. Kritisch bleibt festzuhalten: Habeck scheiterte weniger am Mangel eigener Ideen, sondern daran, dass diese Ideen im Alltag nicht tragfähig genug waren.

Und doch: Lobenswert bleibt sein Mut, anders zu sprechen, menschlich zu wirken, Politik nicht nur in Zahlen und Verordnungen zu denken. Sein pluralistischer, geschmackvoller Stil mag in Berlin gescheitert sein – aber er hat Maßstäbe hinterlassen. Vielleicht wird man sich an ihn erinnern als den, der nicht der lauteste, aber der ernsthafteste Kopf im Kabinett war.

Sein Abgang markiert das Ende eines Experiments. Berlin verliert einen erklärungswilligen Intellektuellen, Deutschland einen Politiker, der an seinen eigenen hohen Maßstäben zerbrochen ist.

#Habeck #HabeckRücktritt #PolitikBerlin #AmpelRegierung #GrüneRealität #GrüneZukunft #GrüneKrise #ZwischenIdealUndAlltag #Realpolitik #Koalitionsbruchstellen #DeutschlandPolitik #Bundespolitik #MachtUndMoral #KriseDerAmpel #PolitikVertrauen